|

1. 事件の概要

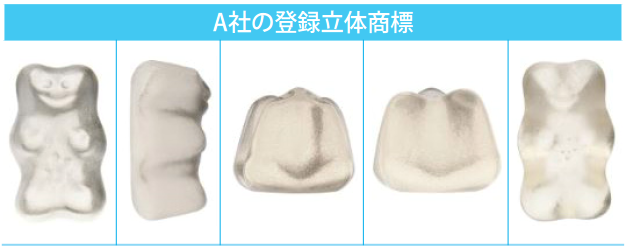

イ.A社は、ルクセンブルクに本社を置く製菓類専門の貿易会社であり、ドイツの有名製菓ブランドであるハリボー(HARIBO)社のグローバル流通および輸出業務を担当し、1997年に設立されて以来、ハリボーのクマ形状のゼリーである「ゴールドバレン(Goldbaren)」を含むゼリーおよびキャンディ類を全世界に供給している。A社は、2016年にクマゼリーの立体形状を国内に立体商標として登録した。

ロ.A社は、2022年9月頃にB社を含む、国内でクマゼリーを流通する企業に商標権侵害を主張したうえで、販売中止を要求する内容証明を発送した。

ハ.B社は、ゼリー、キャンディ、チョコレートなどから構成された菓子店(Confectionery Store)ブランドである「ウィニービーニー(Weeny Beeny)」を運営する国内の食品会社であり、自社で販売するクマ形状のゼリー製品がA社の登録商標の権利範囲に含まれないことの確認を求めるために、2023年に特許審判院に消極的権利範囲確認審判を請求した。

ニ.審判請求人であるB社は、確認対象標章(B社製品)であるクマ形状のゼリーが単純なゼリーの一般的な形状であって、デザイン的使用に過ぎず、商品の形状を普通に使用する方法で表示した標章(商標法第90条第1項第2号)に該当して商標権の効力が及ばないと主張した。

これに対して被請求人A社は、登録商標の周知著名性、商品の同一性、使用形態の類似性を考慮すると、確認対象標章(B社製品)は、商標として使用されたものであり、登録商標と類似しているため権利範囲に含まれると主張した。また、登録商標は使用により識別力を取得しており、確認対象標章はゼリーの一般的な形状であるとはみなし難いため、商標法第90条第1項第2号による商標権効力制限の対象ではないと主張した。

2. 特許審判院および特許法院の判断、大法院上告

イ.特許審判院(2023ダン831) →棄却審決(B社のゼリーはA社の登録権利範囲に属する)

特許審判院は、A社の登録立体商標とB社の確認対象標章の両方がクマの形状を立体的に表現しており、腕と脚の位置、顔の比重などにおいて外観上類似していると判断した。一般の需要者や取引者がこれら標章を時間と場所を異にして全体として観察する場合、細部の差よりは支配的な印象やモチーフを基準として記憶することが通常的であるため、両標章は類似する印象を与えるとした。

また、A社の登録商標は使用により識別力を取得した立体商標であり、B社の確認対象標章も自他商品の出所を表示するための商標として使用されたと判断した。これにより、当該標章は、商標法第90条第1項第2号(商品の普通名称・形状)に該当しないとした。

特許審判院は、B社の標章が単にデザイン要素として活用され得るとしても、自他商品の出所を表示するための商標として使用された場合には、商標としての機能を認めるべきと明示した。特に、B社の確認対象標章は、A社の登録商標と外観上モチーフおよび支配的な印象において極めて類似しており、当該製品が別途の包装なしに「有機農クマ形状のグミ」として広告、販売されている点などを総合的に考慮すると、B社の主張は受け入れ難いと判断したうえで、棄却審決を下した。

ロ.特許法院(2024ホ12388) →認容判決(審決違法、B社のゼリーはA社の登録権利範囲に属しない)

反面、特許法院は、原告(B社)の製品が多様な形態のゼリーで構成されており、別途の標章(  、 、  )が付着された包装に包まれて販売されているという点に注目した。特に、B社はゼリーの「形状」を直接表記する方式で販売しているゼリーを区分している点、A社の登録商標出願前から国内市場には多数の企業がクマ形状のゼリー製品を流通してきており、各製品には固有の文字商標が表示されて自他商品の識別が可能であった点を考慮した。また、被告(HARIBO社)も多様なゼリーを販売しながら、すべての製品に「 )が付着された包装に包まれて販売されているという点に注目した。特に、B社はゼリーの「形状」を直接表記する方式で販売しているゼリーを区分している点、A社の登録商標出願前から国内市場には多数の企業がクマ形状のゼリー製品を流通してきており、各製品には固有の文字商標が表示されて自他商品の識別が可能であった点を考慮した。また、被告(HARIBO社)も多様なゼリーを販売しながら、すべての製品に「 」という文字商標と共に使用してきた点などを総合してみると、一般の需要者がクマ形状のゼリーそのものを被告(HARIBO社)の出所として認識するとみることは難しいと判断した。これにより、確認対象標章であるクマ形状のゼリーは、単にデザイン要素として使用されたものであり、商標として使用されていないと判示した。 」という文字商標と共に使用してきた点などを総合してみると、一般の需要者がクマ形状のゼリーそのものを被告(HARIBO社)の出所として認識するとみることは難しいと判断した。これにより、確認対象標章であるクマ形状のゼリーは、単にデザイン要素として使用されたものであり、商標として使用されていないと判示した。

また、特許法院は、A社の登録立体商標とB社の確認対象標章の両方がクマの形状を表現した点は認めるが、登録商標の権利範囲は、単なる「クマ形状のゼリー」というモチーフ一般ではない立体商標の具体的な表現方式に限定されるとみなした。両標章は、クマの形状、耳、腕、脚の位置など一部の共通点はあるが、全体的な形態の表現の程度、表情、姿勢、輪郭線、腹部の模様などにおいて差が存在し、外観上同一でないと判断した。また、2つの標章が共に「クマ形状のゼリー」などと呼称、観念されはするが、これは一般的な通称に過ぎないため、呼称、観念の類似性のみで商標全体が類似しているとみることはできないとした。

結局、特許法院は、特許審判院の審決が違法であるとみなしたうえで、これを取消し、B社の確認対象標章はA社の登録商標権利範囲に属しないと判断し、消極的権利範囲確認審判の審決取消訴訟に対する認容判決を下した。

現在、A社は、当該判決に不服として大法院に上告を提起した状態である。

3. 本判決の示唆点

本判決は、確認対象標章が商標として使用されたか否かと、立体商標(3次元的な立体形状そのもの、または立体形状に記号・文字などが結合された形態)の権利範囲が争点となった事案であり、以下の点から意義がある。

まず、立体商標の類否判断は、単にモチーフや形状が同一または類似しているという事情のみで行われてはならず、細部的な構成要素、および具体的な表現方式が類似している場合に限って、類似しているとみなければならないという点を明確に判示した点から注目するに値する。また、商品の出所に関する誤認、混同の可能性の判断において、単なる形状の類否のみを考慮するのではなく、実際の使用実態の全般(包装形態、販売方式、別途の文字商標表示など)を総合的に考慮して判断しなければならないという基準を提示した点から実務上の重要な示唆点を提供するものである。

一方、本事案は、特許審判院と特許法院が相反した判断を下した事案であり、現在、大法院に上告されて最終的な法的判断は確定されていない状態である。今後、大法院の判決は、立体商標の権利範囲解釈と関連した重要な先例となる可能性が高いため、その法理的判断に注目する必要がある。

|